NIETZSZCHE : le grand brûlé de la pensée (auteur)

![]() Nietzsche

est mort en 1900, après avoir sombré onze ans auparavant

dans la folie. Avant son effondrement mental, il était réduit

à publier ses Iivres à compte d'auteur, pratiquement inconnu,

à quelques exceptions près. Soudainement, après le

drame de Turin (1), il entrait en force dans la culture

occidentale. Depuis, il a été l'objet d'interprétations

de tous ordres, vilipendé ou glorifié.

Nietzsche

est mort en 1900, après avoir sombré onze ans auparavant

dans la folie. Avant son effondrement mental, il était réduit

à publier ses Iivres à compte d'auteur, pratiquement inconnu,

à quelques exceptions près. Soudainement, après le

drame de Turin (1), il entrait en force dans la culture

occidentale. Depuis, il a été l'objet d'interprétations

de tous ordres, vilipendé ou glorifié.

![]() Comme le souligne

Marc Crepon, dans Les Cahiers l'Herne qui lui sont consacrés,

c'est une obligation incontournable de s'expliquer avec l'œuvre de

Nietzsche. Celle-ci, en ce début de millénaire, suscite

d'innombrables commentaires, ainsi que l'avait pressenti l'auteur de Ainsi

parlait Zarathoustra, qui disait que son livre était pour tout

le monde et pour personne.

Comme le souligne

Marc Crepon, dans Les Cahiers l'Herne qui lui sont consacrés,

c'est une obligation incontournable de s'expliquer avec l'œuvre de

Nietzsche. Celle-ci, en ce début de millénaire, suscite

d'innombrables commentaires, ainsi que l'avait pressenti l'auteur de Ainsi

parlait Zarathoustra, qui disait que son livre était pour tout

le monde et pour personne.

![]() « Je suis

un champ de bataille », écrivit-il un jour. Cette définition,

empruntée par Ernst Nolte comme titre de son ouvrage sur Nietzsche,

résume une pensée qui n'a cessé de se remettre en

question, voire de se contester.

« Je suis

un champ de bataille », écrivit-il un jour. Cette définition,

empruntée par Ernst Nolte comme titre de son ouvrage sur Nietzsche,

résume une pensée qui n'a cessé de se remettre en

question, voire de se contester.

![]() Selon les moments,

parfois dans la même foulée, Nietzsche est antisémite,

philosémite, misogyne, ami des femmes, etc. Il dénonce lescientisme

de son époque, mais il en est imprégné d'une certaine

manière. Il multiplie les imprécations contre ses compatriotes

allemands, mais il est aussi un héros génial de la culture

germanique.

Selon les moments,

parfois dans la même foulée, Nietzsche est antisémite,

philosémite, misogyne, ami des femmes, etc. Il dénonce lescientisme

de son époque, mais il en est imprégné d'une certaine

manière. Il multiplie les imprécations contre ses compatriotes

allemands, mais il est aussi un héros génial de la culture

germanique.

![]() Cette effervescence,

ce gout des extrêmes jusqu'à la contradiction ont été

à l'origine des jugements passionnés sur Nietzsche. En France,

après avoir été accueilli avec enthousiasme au début

du siècle par nombre d'écrivains et d'artistes, il symbolisa

la barbarie teutonne pendant la Première Guerre mondiale, avant

d'êlre considéré comme le maître penseur du

nazisme par nombre d'intellectuels. George Bataille et quelques autres

faisant exception à la règle.

Cette effervescence,

ce gout des extrêmes jusqu'à la contradiction ont été

à l'origine des jugements passionnés sur Nietzsche. En France,

après avoir été accueilli avec enthousiasme au début

du siècle par nombre d'écrivains et d'artistes, il symbolisa

la barbarie teutonne pendant la Première Guerre mondiale, avant

d'êlre considéré comme le maître penseur du

nazisme par nombre d'intellectuels. George Bataille et quelques autres

faisant exception à la règle.

![]() Chez nous, pendant

longtemps, Nïetzsche fut l'objet de la défiance des philosophes

professionnels. Sa formation de philologue, ses outrances verbales, sa

folie alimentaient ces soupçons corporatistes. Il en était

ainsi dans une moindre mesure en Allemagne. C'est Karl Jaspers et surtout

Martin Heidegger qui l'intronisèrent en tant que philosophe.

Chez nous, pendant

longtemps, Nïetzsche fut l'objet de la défiance des philosophes

professionnels. Sa formation de philologue, ses outrances verbales, sa

folie alimentaient ces soupçons corporatistes. Il en était

ainsi dans une moindre mesure en Allemagne. C'est Karl Jaspers et surtout

Martin Heidegger qui l'intronisèrent en tant que philosophe.

![]() Au début des

années 60, la France suivit le mouvement, sous l'impulsion de Michel

Foucault, Gilles Deleuze et quelques autres. Aujourd'hui, Nietzsche occupe

une place majeure dans le Panthéon des penseurs, distançant

Marx, Freud, etc.

Au début des

années 60, la France suivit le mouvement, sous l'impulsion de Michel

Foucault, Gilles Deleuze et quelques autres. Aujourd'hui, Nietzsche occupe

une place majeure dans le Panthéon des penseurs, distançant

Marx, Freud, etc.

![]() L'œcuménisme

ambiant ne dissimule-t-il pas d'autres malentendus ? Ceux-ci furent d'abord

nourris, après l'effondrement mental de Nietzsche, par la sœur

du penseur avec laquelle il avait pratiquement rompu, qu'il jugeait bête

et méchante. Elizabeth n'hésita pas à tripatouiller

l'énorme masse de manuscrits laissés par son frère

afin de donner de lui une image selon son goût. Elle contribua plus

qu'aucune autre personne à accréditer la vision d'un Nietzsche

pangermaniste. Dans ses dernières années, elle reçut

Hitler avec ravissement.

L'œcuménisme

ambiant ne dissimule-t-il pas d'autres malentendus ? Ceux-ci furent d'abord

nourris, après l'effondrement mental de Nietzsche, par la sœur

du penseur avec laquelle il avait pratiquement rompu, qu'il jugeait bête

et méchante. Elizabeth n'hésita pas à tripatouiller

l'énorme masse de manuscrits laissés par son frère

afin de donner de lui une image selon son goût. Elle contribua plus

qu'aucune autre personne à accréditer la vision d'un Nietzsche

pangermaniste. Dans ses dernières années, elle reçut

Hitler avec ravissement.

![]() Le plus célèbre

exemple de ce détournement fut la publication de La Volonté

de puissance, reprise du titre d'une œuvre que Nietzsche

avait longtemps projeté d'écrire mais à laquelle

il avait renoncé dans les derniers mois de sa vie consciente. Elizabeth

fabriqua de toutes pièces ce livre qui n'avait jamais existé,

ainsi que le démontrèrent Colli et Montinari.

Le plus célèbre

exemple de ce détournement fut la publication de La Volonté

de puissance, reprise du titre d'une œuvre que Nietzsche

avait longtemps projeté d'écrire mais à laquelle

il avait renoncé dans les derniers mois de sa vie consciente. Elizabeth

fabriqua de toutes pièces ce livre qui n'avait jamais existé,

ainsi que le démontrèrent Colli et Montinari.

![]() Il n'est pas sûr

que les interprétations abusives appartiennent au passé.

Ainsi, les versions de gauche, démocratiques, libertaires, du penseur

pour qui la notion de force est essentielle, laissent rêveur. Et

le relativisme de ses valeurs favorise parfois le nihilisme moderne, qu'il

a pourtant traqué plus vigoureusement qu'aucun autre.

Il n'est pas sûr

que les interprétations abusives appartiennent au passé.

Ainsi, les versions de gauche, démocratiques, libertaires, du penseur

pour qui la notion de force est essentielle, laissent rêveur. Et

le relativisme de ses valeurs favorise parfois le nihilisme moderne, qu'il

a pourtant traqué plus vigoureusement qu'aucun autre.

![]() Chacun a son Nietzsche.

Cela tient à la nature de sa pensée, mais aussi à

sa personnalité, à son destin. De lourdes inhibitions contribuèrent

à en faire un homme malheureux, effroyablement solitaire. Ce fils

de pasteur, qui ne connut pratiquement pas son père et passa son

enfance auprès de sa mère et de sa sœur, tenta sans

cesse et en vain de sortir de son isolement.

Chacun a son Nietzsche.

Cela tient à la nature de sa pensée, mais aussi à

sa personnalité, à son destin. De lourdes inhibitions contribuèrent

à en faire un homme malheureux, effroyablement solitaire. Ce fils

de pasteur, qui ne connut pratiquement pas son père et passa son

enfance auprès de sa mère et de sa sœur, tenta sans

cesse et en vain de sortir de son isolement.

![]() Avide de reconnaissance,

il était parfois dans ses relations humaines d'une incroyable naïveté,

demandant aux autres ce qu'ils ne pouvaient lui offiir, les inventant

littéralement, puis ne leur pardonnant pas de l'avoir déçu.

Il en fut ainsi avec Rhode, Richard et Cosima Wagner, Paul Rée,

Lou Salomé, etc. Nietzsche brûlait ce qu'il avait adoré.

Cela fut vrai aussi sur le plan des idées. Ainsi s'acharnat-il

contre Schopenhauer qu'il avait idolâtré. Seules quelques

rares figures du passé furent à l'abri de ses sentiments,

dont Héraclite et Goethe.

Avide de reconnaissance,

il était parfois dans ses relations humaines d'une incroyable naïveté,

demandant aux autres ce qu'ils ne pouvaient lui offiir, les inventant

littéralement, puis ne leur pardonnant pas de l'avoir déçu.

Il en fut ainsi avec Rhode, Richard et Cosima Wagner, Paul Rée,

Lou Salomé, etc. Nietzsche brûlait ce qu'il avait adoré.

Cela fut vrai aussi sur le plan des idées. Ainsi s'acharnat-il

contre Schopenhauer qu'il avait idolâtré. Seules quelques

rares figures du passé furent à l'abri de ses sentiments,

dont Héraclite et Goethe.

![]() Que le tempérament,

les inhibitions, la misère de l'homme Nietzsche dont la santé

était exécrable, aient influencé sa pensée,

c'est une évidence trop souvent négligée que Giorgio

Colli (qui plus qu'aucun autre a servi son œuvre) a remarquablement

analysée. Ils sont à l'origine de son impulsivité,

de ses retournements, de son goût pour les aphorismes et de sa répugnance

à un travail théorique continu.

Que le tempérament,

les inhibitions, la misère de l'homme Nietzsche dont la santé

était exécrable, aient influencé sa pensée,

c'est une évidence trop souvent négligée que Giorgio

Colli (qui plus qu'aucun autre a servi son œuvre) a remarquablement

analysée. Ils sont à l'origine de son impulsivité,

de ses retournements, de son goût pour les aphorismes et de sa répugnance

à un travail théorique continu.

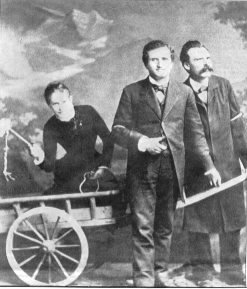

La « sainte trinité » en mai 1882 : Lou von Salomé

qui deviendra plus tard Lou Andeas-Salomé, Paul Rée et Friedrich

Nietzsche.

La mise en scène a été pensée par Nietzsche

(photo AKG)

![]() On ne peut approcher

profondément Nietzsche si l'on n'est pas conscient de sa marginailité.

Elle est absolue, différente de celle de Freud et Marx, avec qui

Nolte le compare souvent d'une manière peu convaincante. Le pessimisme

de Nietzsche, son mépris de la plèbe, de la démocratie,

a peu à voir avec l'optimisme historique de Marx.

On ne peut approcher

profondément Nietzsche si l'on n'est pas conscient de sa marginailité.

Elle est absolue, différente de celle de Freud et Marx, avec qui

Nolte le compare souvent d'une manière peu convaincante. Le pessimisme

de Nietzsche, son mépris de la plèbe, de la démocratie,

a peu à voir avec l'optimisme historique de Marx.

![]() Mais Nietzsche n'est·il

pas toujours insaisissable ? Ainsi on attitude ambiguë à l'égard

des Lumières, alliées contre le christianisme dans Humain

trop humain, stigmatisées plus tard comme fourrier de la raison

et de l'égalitarisme. Il y a aussi une caractéristique de

Nietzsche que l'on oublie trop souvent et que rappelle Giorgio Colli.

C'était un graphomane intarissable, qui écrivit en vingt

ans des dizaines de milliers de pages - ce qui a sa part dans ses apparentes

contradictions.

Mais Nietzsche n'est·il

pas toujours insaisissable ? Ainsi on attitude ambiguë à l'égard

des Lumières, alliées contre le christianisme dans Humain

trop humain, stigmatisées plus tard comme fourrier de la raison

et de l'égalitarisme. Il y a aussi une caractéristique de

Nietzsche que l'on oublie trop souvent et que rappelle Giorgio Colli.

C'était un graphomane intarissable, qui écrivit en vingt

ans des dizaines de milliers de pages - ce qui a sa part dans ses apparentes

contradictions.

![]() Il n'y a pas de vérité

en soi, pas de monde vrai. « Nietzsche ne connaît pas de

noumènes », remarque David Allison dans le dossier de

l'Herne. Mathieu Kessler, dans un numéro de la Revue

internationale de philosophie qui lui est consacré, s'en prend

à la thèse de Heidegger selon laquelle Nietzsche serait

le dernier des métaphysiciens. Il retourne son compliment à

l'auteur de L'Etre et le Temps, observe que son indépendance

à l'égard des préjugés métaphysiques

n'est pas toujours sans faille.

Il n'y a pas de vérité

en soi, pas de monde vrai. « Nietzsche ne connaît pas de

noumènes », remarque David Allison dans le dossier de

l'Herne. Mathieu Kessler, dans un numéro de la Revue

internationale de philosophie qui lui est consacré, s'en prend

à la thèse de Heidegger selon laquelle Nietzsche serait

le dernier des métaphysiciens. Il retourne son compliment à

l'auteur de L'Etre et le Temps, observe que son indépendance

à l'égard des préjugés métaphysiques

n'est pas toujours sans faille.

![]() En deçà

du désordre, des renversements de la pensée nietzschéenne,

n'y aurait-il pas aussi une profonde continuité ? Entre La Naissance

de la tragédie et les derniers livres perdurent certains thèmes

: le mythe de Dionysos, le oui à la vie, etc. Si Nietzsche répugne

à employer le mot transcendance, cette notion existe bel et bIen

dans la volonté de puissance, dans la célébration

de « l'Amor fati ». Le surhomme, ce n'est pas la brute blonde,

mais l'individu avide de connaissances, qui se dépasse sans cesse.

Nietzsche a toujours hissé l'art, la musique notamment, au-dessus

des autres activités humaines. Il fut un grand écrivain

par son style, sa vision poétique et profonde de l'énigme

de l'existence. S'il y eut un esprit libre, ce fut bien lui.

En deçà

du désordre, des renversements de la pensée nietzschéenne,

n'y aurait-il pas aussi une profonde continuité ? Entre La Naissance

de la tragédie et les derniers livres perdurent certains thèmes

: le mythe de Dionysos, le oui à la vie, etc. Si Nietzsche répugne

à employer le mot transcendance, cette notion existe bel et bIen

dans la volonté de puissance, dans la célébration

de « l'Amor fati ». Le surhomme, ce n'est pas la brute blonde,

mais l'individu avide de connaissances, qui se dépasse sans cesse.

Nietzsche a toujours hissé l'art, la musique notamment, au-dessus

des autres activités humaines. Il fut un grand écrivain

par son style, sa vision poétique et profonde de l'énigme

de l'existence. S'il y eut un esprit libre, ce fut bien lui.

![]() Cet homme solitaire,

issu du XIX' siècle, a pressenti mieux qu'aucun autre notre monde

d'aujourd'hui, au-delà du bien et du mal, a dénoncé

par avance ses pièges, ses aliénations, sa barbarie. C'est

en quoi il est notre contemporain, irremplaçable et unique.

Cet homme solitaire,

issu du XIX' siècle, a pressenti mieux qu'aucun autre notre monde

d'aujourd'hui, au-delà du bien et du mal, a dénoncé

par avance ses pièges, ses aliénations, sa barbarie. C'est

en quoi il est notre contemporain, irremplaçable et unique.

Article de Claude Jannoud paru dans LE FIGARO LITTERAIRE

Bibliographie

-

Nietzsche Le Champ de bataille d'Ernst Nolte Préface d'Edouard Husson Traduit de l'allemand par Fanny Husson Bartillat, 139 F.

-

Nietzsche « Cahiers de l'Herne » Sous la direction de Constantin Tacou

-

Nietzsche Revue internationale de philosophie présenté par Angèle Kremer-Marinetti PUF, 23,50 €.

-

Après Nietzsche de Giorgio Colli Editions de l'Eclat. 7,90 €

-

Nietzsche Cahiers posthumes - III de Giorgio Colli Editions de l'Eclat. 7,90 €.

NOTE. (1) NDLR : qui le verra sombrer dans la folie.

![]()