Nietzsche était-il Français ?

![]() Le 25 août

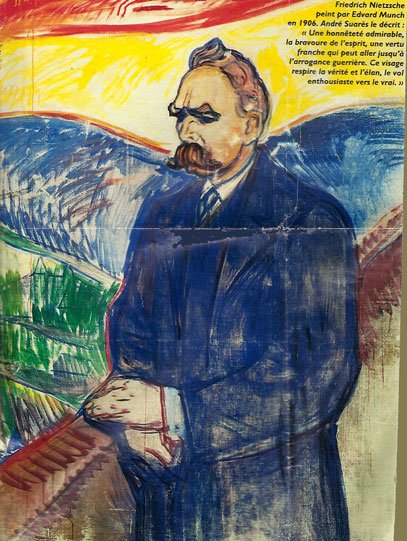

1900, un philologue allemand s'éteint dans l'anonymat le plus parfait.

Son nom ? Friedrich Nietzsche. Utilisée à tort et à

travers, son œuvre a alimenté un siècle de polémique.

Loin d'être le prophète du pangermanisme que l'on s'est complu

à décrire, Nietzsche n'était-il pas plutôt

un de nos plus grands écrivains de tradition française ?

Le 25 août

1900, un philologue allemand s'éteint dans l'anonymat le plus parfait.

Son nom ? Friedrich Nietzsche. Utilisée à tort et à

travers, son œuvre a alimenté un siècle de polémique.

Loin d'être le prophète du pangermanisme que l'on s'est complu

à décrire, Nietzsche n'était-il pas plutôt

un de nos plus grands écrivains de tradition française ?

![]() « Mille neuf

cent est l'année terrible, Nietzsche meurt. Le premier de la classe

disparu, ne restent que les cancres. »

« Mille neuf

cent est l'année terrible, Nietzsche meurt. Le premier de la classe

disparu, ne restent que les cancres. »

Ce propos de Jean Cocteau, qui oserait le tenir aujourd'hui ? L'affaire est

entendue : la philosophie n'a plus de sens; Dieu revient, paraît-il ;

les idéologies sont derrière nous; l'époque s'exalte

au mieux dans sa course au divertissement. Deux guerres mondiales et des

millions de morts n'ont-ils pas eu raison de l'orgueil qu'un homme peut

avoir à penser ? A réfléchir dans la solitude, au sens

qu'il importe d'essayer de donner à soi-même et au monde ?

Faites

silence. Passez outre. Ouvrez Nietzsche : le Crépuscule des

idoles, par exemple, ou n'importe lequel de ses livres écrits

à la hâte dans le seul but d'annoncer une bonne nouvelle

dont on commence seulement à comprendre la portée, au terme

d'un siècle où les cancres ont certes tous triomphé.

Qu'y voit-on ? Un mouvement insurrectionnel qui ne vise à rien

moins qu'à rétablir l'homme dans sa vraie patrie : cette

âme et ce corps illimités qu'il a eu la folie de déserter

au profit d'un monde effroyablement rétréci, où il

risque à présent de finir emmuré. On vous avait pourtant

mis en garde. Nietzsche ? Un ancêtre du fascisme, annexé

par les nazis, antisémite en diable, pangermaniste dans l'âme.

Un pervers ? Un malade !

Faites

silence. Passez outre. Ouvrez Nietzsche : le Crépuscule des

idoles, par exemple, ou n'importe lequel de ses livres écrits

à la hâte dans le seul but d'annoncer une bonne nouvelle

dont on commence seulement à comprendre la portée, au terme

d'un siècle où les cancres ont certes tous triomphé.

Qu'y voit-on ? Un mouvement insurrectionnel qui ne vise à rien

moins qu'à rétablir l'homme dans sa vraie patrie : cette

âme et ce corps illimités qu'il a eu la folie de déserter

au profit d'un monde effroyablement rétréci, où il

risque à présent de finir emmuré. On vous avait pourtant

mis en garde. Nietzsche ? Un ancêtre du fascisme, annexé

par les nazis, antisémite en diable, pangermaniste dans l'âme.

Un pervers ? Un malade !

Et dès les premières pages, vous sentez qu'on vous avait

menti :

![]() Nietzsche est plus

actuel que jamais. Intempestif, eût-il écrit. A mille

lieues de sa caricature. Celui qui signait Dionysos contre le crucifié

est tout simplement l'un des plus grands écrivains français.

Seronsnous les derniers à l'admettre, malgré le culte

que lui ont rendu Gide et Suarès, Char et Bataille, ou, plus près

de nous, Philippe Sollers, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Onfray

et Alexis Philonenko ?

Nietzsche est plus

actuel que jamais. Intempestif, eût-il écrit. A mille

lieues de sa caricature. Celui qui signait Dionysos contre le crucifié

est tout simplement l'un des plus grands écrivains français.

Seronsnous les derniers à l'admettre, malgré le culte

que lui ont rendu Gide et Suarès, Char et Bataille, ou, plus près

de nous, Philippe Sollers, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Onfray

et Alexis Philonenko ?

![]() Issu d'une vieille

famille polonaise. Nietzsche laisse une œuvre où l'on peut

voir en vérité la plus sévère dénonciation

de la culture allemande de son temps. « Qu'on lise les livres

allemands, on y a complètement oublié qu'il faut apprendre

à penser, comme on apprend à danser. » Dès

l'époque où il est étudiant à Bohn et à

Leipzig (18641869), ce fils de pasteur n'hésite pas à

dénoncer ce qu'il appelle la « culture des philistins

» (note), rejetant, entre autres, la philologie

germanique léguée par les frères Grimm et la bureaucratie

guerrière dont l'Etat prussien promet la suprématie.

Issu d'une vieille

famille polonaise. Nietzsche laisse une œuvre où l'on peut

voir en vérité la plus sévère dénonciation

de la culture allemande de son temps. « Qu'on lise les livres

allemands, on y a complètement oublié qu'il faut apprendre

à penser, comme on apprend à danser. » Dès

l'époque où il est étudiant à Bohn et à

Leipzig (18641869), ce fils de pasteur n'hésite pas à

dénoncer ce qu'il appelle la « culture des philistins

» (note), rejetant, entre autres, la philologie

germanique léguée par les frères Grimm et la bureaucratie

guerrière dont l'Etat prussien promet la suprématie.

![]() Il admire plus que

tout les moralistes et les auteurs du XVIIIe siècle

français : il travaille à réformer son style sur

l'exemple de celui de La Rochefoucauld, Pascal, Chamfort et Laclos. C'est

d'eux, et d'eux seuls, qu'il prend ce tour si français de la maxime

et de l'aphorisme, voire du conte et de l'apologie, faisant, de la sorte,

exploser la tradition allemande du système, illustrée par

Kant, Fichte et Hegel. Il s'explique dans Par-delà le bien et

le mal : « Aujourd'hui encore, la France est le siège

de la civilisation européenne la plus spirituelle et la plus raffinée,

et la grande école du goût. » Ce qu'il reproche

à ses compatriotes d'alors ? « Tantôt la bêtise

antifrançaise, tantôt la bêtise antisémite,

antipolonaise, ou romantico-chrétienne ou wagnérienne, ou

teutonique ou prussienne. » Avec en contrepoint son amour pour

ses frères d'élection, Stendhal. « sec, clair, sans

illusions », et Voltaire, auquel il dédie Humain, trop

humain.

Il admire plus que

tout les moralistes et les auteurs du XVIIIe siècle

français : il travaille à réformer son style sur

l'exemple de celui de La Rochefoucauld, Pascal, Chamfort et Laclos. C'est

d'eux, et d'eux seuls, qu'il prend ce tour si français de la maxime

et de l'aphorisme, voire du conte et de l'apologie, faisant, de la sorte,

exploser la tradition allemande du système, illustrée par

Kant, Fichte et Hegel. Il s'explique dans Par-delà le bien et

le mal : « Aujourd'hui encore, la France est le siège

de la civilisation européenne la plus spirituelle et la plus raffinée,

et la grande école du goût. » Ce qu'il reproche

à ses compatriotes d'alors ? « Tantôt la bêtise

antifrançaise, tantôt la bêtise antisémite,

antipolonaise, ou romantico-chrétienne ou wagnérienne, ou

teutonique ou prussienne. » Avec en contrepoint son amour pour

ses frères d'élection, Stendhal. « sec, clair, sans

illusions », et Voltaire, auquel il dédie Humain, trop

humain.

"Profond par superficialité"

![]() Vite écœuré

par « l'art allemand! (...) la bière allemande ! »,

il renonce à l'âge de 25 ans à la nationalité

prussienne et sera déclaré apatride jusqu'à son décès.

Il décide de passer le reste de sa vie hors de ses frontières

natales, où il ne reviendra, contraint et forcé, que pour

se faire soigner par sa sœur. Il vit d'abord en Suisse, où

il enseigne la philologie à Bâle de 1869 à 1878, puis

en France et en Italie, de 1879 à 1889. Son départ pour

Nice correspond à un double besoin : celui de recevoir la lumière

méditerranéenne, comme celui de répudier la forêt

et les brumes germaniques.

Vite écœuré

par « l'art allemand! (...) la bière allemande ! »,

il renonce à l'âge de 25 ans à la nationalité

prussienne et sera déclaré apatride jusqu'à son décès.

Il décide de passer le reste de sa vie hors de ses frontières

natales, où il ne reviendra, contraint et forcé, que pour

se faire soigner par sa sœur. Il vit d'abord en Suisse, où

il enseigne la philologie à Bâle de 1869 à 1878, puis

en France et en Italie, de 1879 à 1889. Son départ pour

Nice correspond à un double besoin : celui de recevoir la lumière

méditerranéenne, comme celui de répudier la forêt

et les brumes germaniques.

![]() Souffrant, sans amis

ni ressources, il cherche à calmer ses maux de tête par des

promenades quotidiennes dans l'arrière-pays. Et lui qui rêve

de la Grèce dont il n'atteindra jamais les rivages, il trouve dans

la France comme un reflet de l'esprit attique, soit ce vœu, mais

aussi ce serment, d'un art de vivre, au sens propre de l'expression, où

l'on peut s'autoriser d'être « profond par superficialité

».

Souffrant, sans amis

ni ressources, il cherche à calmer ses maux de tête par des

promenades quotidiennes dans l'arrière-pays. Et lui qui rêve

de la Grèce dont il n'atteindra jamais les rivages, il trouve dans

la France comme un reflet de l'esprit attique, soit ce vœu, mais

aussi ce serment, d'un art de vivre, au sens propre de l'expression, où

l'on peut s'autoriser d'être « profond par superficialité

».

![]() Pianiste virtuose

et compositeur à ses heures, mais d'une inspiration convenue, Nietzsche

pousse enfin son amour de la France jusqu'à oser opposer Wagner

à Bizet, « le dernier génie qui ait su découvrir

une beauté et une séduction nouvelles ». Le fond

de l'histoire est sans doute la passion inavouée de Nietzsche pour

la femme de Wagner, Cosima. comme sa jalousie devant les ressources d'un

génie musical dont l'accès lui fut toujours refusé.

Il n'empêche ! Il reproche à Wagner son moralisme. son sens

du drame, son absence de gaieté (Heiterkeit) et d'avoir donné

dans Parsifal un héros qu'il traite sans ambages de «

pur abruti ».

Pianiste virtuose

et compositeur à ses heures, mais d'une inspiration convenue, Nietzsche

pousse enfin son amour de la France jusqu'à oser opposer Wagner

à Bizet, « le dernier génie qui ait su découvrir

une beauté et une séduction nouvelles ». Le fond

de l'histoire est sans doute la passion inavouée de Nietzsche pour

la femme de Wagner, Cosima. comme sa jalousie devant les ressources d'un

génie musical dont l'accès lui fut toujours refusé.

Il n'empêche ! Il reproche à Wagner son moralisme. son sens

du drame, son absence de gaieté (Heiterkeit) et d'avoir donné

dans Parsifal un héros qu'il traite sans ambages de «

pur abruti ».

![]() La philosophie de

Nietzsche ? Plus que dans des réponses qui dispenseraient de voir

le mouvement profondément contradictoire qui la traverse, on peut

sans doute la ramener à une question qui n'a cessé de le

hanter : « L'homme peut-il s'ennoblir ? » Question

que posaient déjà au XIIe siècle Bemard de Clairvaux,

puis Maître Eckhart et les mystiques rhénans à sa

suite. S'ennoblir, oui, mais comment ? Au choix, et tout ensemble, par

l'art. la danse, la musique, la création de l'homme par lui-même.

de tout ce qui le replace à la hauteur de sa vraie destinée.

Les extrémistes ont sans doute utilisé Nietzsche à

tort et à travers. Il eût été préférable

qu'ils le lisent. Un siècle après sa mort, il n'est

pas trop tôt pour commencer.

La philosophie de

Nietzsche ? Plus que dans des réponses qui dispenseraient de voir

le mouvement profondément contradictoire qui la traverse, on peut

sans doute la ramener à une question qui n'a cessé de le

hanter : « L'homme peut-il s'ennoblir ? » Question

que posaient déjà au XIIe siècle Bemard de Clairvaux,

puis Maître Eckhart et les mystiques rhénans à sa

suite. S'ennoblir, oui, mais comment ? Au choix, et tout ensemble, par

l'art. la danse, la musique, la création de l'homme par lui-même.

de tout ce qui le replace à la hauteur de sa vraie destinée.

Les extrémistes ont sans doute utilisé Nietzsche à

tort et à travers. Il eût été préférable

qu'ils le lisent. Un siècle après sa mort, il n'est

pas trop tôt pour commencer.

*** Article de Stéphane Barsacq paru dans Le Figaro magazine en août 2000 ***

Note. « culture de philistins »

philistin (mot qui vient de l'allemand) : Bourgeois, hostile à

l'esprit, fermé aux lettres et aux arts.![]()

Pour aller plus loin...

-

Alexis Philonenko, Nietzsche, le rire et le tragique, Le Livre de poche, 1995.

-

Martin Heidegger, Nietzsche. Gallimard, 1971.

-

Paul Valadier, Nietzsche et la critique du christianisme. Les Editions du Cerf. 1974.

-

Matthieu Kessler, Nietzsche ou le dépassement esthétique de la métaphysique. PUF. 1999.

-

Didier Raymond, Nietzsche ou la grande santé, L'Harmattan, 1999.

-

Jean-Pierre Faye, le vrai Nietzsche : guerre à la guerre, Hermann, 1998.

-

Philippe Sollers, La Guerre du goût, Folio, 1996.