Le Gai Savoir

« Peut-être la vérité est-elle une femme qui a de bonnes raisons de ne pas vouloir montrer ses raisons. » (Préface au Gai Savoir, Nietzsche).

![]() Le

Gai Savoir, cela évoque la société occitane

qui, au XIIe siècle, rayonnait sur l'Europe entière

par la poésie brillante de ses troubadours. Elle

avait inventé l'art d'aimer ou fin amor.

Les troubadours sont des penseurs libres protégés des grands

seigneurs initiés à cette chevalerie... comme à Toulouse.

La Dame ainsi courtisée est une beauté fière qui

refuse la moindre faveur. Il y a là un mystère, et nous

devons être initié à la gaie science pour comprendre

que la chose est grave et que la Dame est en réalité une

doctrine secrète, une doctrine ésotérique.

Le

Gai Savoir, cela évoque la société occitane

qui, au XIIe siècle, rayonnait sur l'Europe entière

par la poésie brillante de ses troubadours. Elle

avait inventé l'art d'aimer ou fin amor.

Les troubadours sont des penseurs libres protégés des grands

seigneurs initiés à cette chevalerie... comme à Toulouse.

La Dame ainsi courtisée est une beauté fière qui

refuse la moindre faveur. Il y a là un mystère, et nous

devons être initié à la gaie science pour comprendre

que la chose est grave et que la Dame est en réalité une

doctrine secrète, une doctrine ésotérique.

FIN AMOR

![]() “L'amour

courtois ne plaisait pas à l'Église de Rome, pour qui

la vierge Marie était la seule Dame à vénérer.

C'est le début de la rébellion envers la dictature spirituelle

de l'Église qui voyait le corps et la sexualité féminine

entachés d'impureté. D'ailleurs, le symbolisme amoureux

permit aux Troubadours Cathares de s'exprimer librement tout en narguant

l'Église catholique car les Cathares appelaient leur Église

: l'Église d'Amour.

“L'amour

courtois ne plaisait pas à l'Église de Rome, pour qui

la vierge Marie était la seule Dame à vénérer.

C'est le début de la rébellion envers la dictature spirituelle

de l'Église qui voyait le corps et la sexualité féminine

entachés d'impureté. D'ailleurs, le symbolisme amoureux

permit aux Troubadours Cathares de s'exprimer librement tout en narguant

l'Église catholique car les Cathares appelaient leur Église

: l'Église d'Amour.

Ceci n'est pas une simple interprétation. Des Cathares eux-mêmes

l'ont dit. Certains d'entre eux déclarèrent en effet aux

Inquisiteurs de Toulouse que la Vierge, Notre-Dame « n'était

pas et n'avait jamais été une femme de chair mais était

leur secte et leur Ordre » (note1).

En premier lieu, la noblesse occitane qui était la protectrice

des troubadours, dont plusieurs étaient du reste issus de ses rangs,

était aussi la protectrice du catharisme et comptait de nombreux

Cathares dans son sein. Comme l'écrit Denis de Rougemont : «

Le secret des troubadours était somme toute une évidence

symbolique aux yeux des initiés et des sympathisants de l'Église

d'Amour. ».

![]() Ce n'est pas tout;

il est bel et bien prouvé que de nombreux troubadours étaient

cathares. C'était le cas de Guilhem de Durfort qui abritait dans

son château de Fanjeaux des communautés de Parfaits et de

Parfaites et qui y organisait «les controverses religieuses».

C'était le cas de Mir Bernat de Laurac, livré au bras séculier

comme Cathare l'année de la chute de Montségur. C'était

le cas d'Aimeric de Péguilhan qui mourut Parfait dans un couvent

cathare de Lombardie, etc., etc...

Ce n'est pas tout;

il est bel et bien prouvé que de nombreux troubadours étaient

cathares. C'était le cas de Guilhem de Durfort qui abritait dans

son château de Fanjeaux des communautés de Parfaits et de

Parfaites et qui y organisait «les controverses religieuses».

C'était le cas de Mir Bernat de Laurac, livré au bras séculier

comme Cathare l'année de la chute de Montségur. C'était

le cas d'Aimeric de Péguilhan qui mourut Parfait dans un couvent

cathare de Lombardie, etc., etc...

Prenons les trois troubadours qui disputaient ensemble - en apparence

si futilement des menus témoignages d'amour de la Dame : l'un,

Uc dè la Bacalaria appartient à la famille de l'architecte

qui construisit Montségur; le second, Savary de Mauléon,

est aux côtés dù comte Raymond VI quand il reconquiert

Toulouse; quant au troisième, Gaucelm Faidit, c'est comme son nom

l'indique un chevalier cathare dépossédé.

Par dessus tout, on peut reconnaitre, dans la poésie des troubadours,

presque tous les grands thèmes du catharisme : hostilité

au mariage et tolérance envers l'union libre, mais aussi idéal

de chasteté, programme exprimé par le troubadour Montanhagol

dans la belle formule D'Amor mou castitatz (d'Amour naît

Chasteté) qui reflète exactement l'idéal des Parfaits

; affirmation que le monde est foncièrement mauvais, si souvent

répétée par le troubadour Peire Cardinal ; haine

contre l'Église de Rome qui éclate chez le troubadour Guilhem

Figueira. Quand on sait tout cela, on découvre que la clef de la

poésie troubadouresque est une clef cathare. La Dame, c'est l'Église

cathare; l'Amant, c'est son adepte; le Mari jaloux, c'est l'Église

romaine ; les lauzengiers, ce sont les dénonciateurs. AMOR est

tout simplement... l'inverse de ROMA.” (extrait du livre de Gérard

de Sède : Le secret des Cathares)

.... D'où la boutade de Nietzsche qui courtisait la vérité

autant qu'une jeune femme, Lou Salomé :

« En admettant que la vérité soit femme, n'y aurait-il pas quelques vraisemblances à affirmer que les philosophes, dès lors qu'ils sont dogmatiques, ne savent pas s'y prendre avec les femmes ? » (on voit bien là encore l'ironie de Nietzsche)

· LA COURTOISIE EST UN PHÉNOMÈNE

DE CIVILISATION.

Elle plonge ses racines à la fois dans la seigneurie rurale et

la chevalerie. Une œuvre résume toute l'aventure de la courtoisie

: Le Roman de la Rose, qui réunit sous

un même titre deux fictions allégoriques, composées

à quarante ans de distance par deux poètes de tempéraments

opposés. Le Roman de la Rose se présente comme un poème

allégorique et didactique en deux parties. La première,

écrite vers 1230, est un Art d'aimer selon les

règles de la société courtoise, dû à

un certain Guillaume, natif de Lorris-en-Gâtinais ; elle décrit

en 4058 vers, et dans le cadre fictif d'un songe, la tentative d'un amant

pour s'emparer de l'objet aimé, représenté par une

rose au cœur d'un verger. La seconde partie, le Miroir aux amoureux,

a été composée entre 1270 et 1280 par Jean Chopinel,

dit Jean de Meung, qui ajouta 17723 vers au texte de Guillaume de Lorris:

c'est, pour l'essentiel, une encyclopédie des connaissances et

une satire de la société du temps, dans laquelle la délicatesse

précieuse fait place à l'ironie et la verve gauloise. Le

Roman de la Rose est à lui seul une ère de la littérature

française et la Rose a opposé son mystère à

celui du Graal. Première œuvre rosicrucienne, il propose un

itinéraire initiatique et poétique sur le thème de

l'amour et des bonnes mœurs de l'aristocratie.

· LA COURTOISIE EST UN SYSTÈME SOCIAL. Elle implique à la fois une gravitation et une exclusion : la noblesse, dont tous les gestes prennent sens et valeur par rapport à la Cour, s'oppose aux vilains, au monde de la peine et de la brutalité.

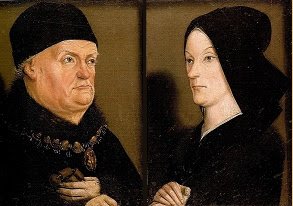

· LA COURTOISIE EST UNE THÉORIE DES RAPPORTS ENTRE L'HOMME ET LA FEMME. Cette théorie repose sur la conception du service de la Dame élevé à la hauteur d'une religion, avec ses rites et ses interdits. Maîtresse du destin du parfait chevalier, à la fois incitatrice et but de toute quête, la Dame polarise les désirs de la turbulente jeunesse de la Cour et en même temps les tient à distance grâce à une discipline amoureuse codée dans une littérature raffinée. Malgré toutes les épreuves personnelles et politiques, le Roi René, duc d'Anjou et conte de Provence, fut avant tout le prince de la poésie, de la douceur et de la générosité. Courtois envers les dames, il remit à la mode "fin amor" et fut entouré des plus belles et des plus grandes figures féminines.

· LA COURTOISIE CONNAÎT UNE EXPANSION GÉOGRAPHIQUE. Elle naît,

au début du XIIe siècle, dans l'entourage des

seigneurs du Midi, en pays de langue d'oc, avec les troubadours, elle

gagne ensuite le Nord, la France de langue d'oïl, avec les trouvères,

elle conquiert enfin les cours de l'Allemagne médiévale

avec les minnesãnger.

Au long du XIIIe siècle, la courtoisie a connu une évolution,

mais elle a poursuivi un même but profond : domestiquer le mythe

de la passion fatale de Trisfan et Iseut.

· LA COURTOISIE SERT À L'ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES AMANTS. Elle joue d'abord le rôle d'une formation continue pour les cadets de famille, les jeunes célibataires sans fief qui vivent en permanence à la cour du seigneur ; elle s'efforce ensuite de donner à la passion adultère les couleurs de l'amour conjugal ; elle masque enfin, derrière l'amour de la Dame, l'amitié virile des combattants.

· LA COURTOISIE S'EST INCARNÉE DANS L'ART RAFFINÉ DES TROUBADOURS DES COURS MÉRIDIONALES, PUIS DES TROUVÈRES DE LA FRANCE DU NORD, MAIS DANS DEUX TONALITÉS DIFFÉRENTES. Troubadours et trouvères chantaient les raffinements des rapports de courtoisie dans les relations amoureuses et furent très prisés dans les cours méridionales, dans les pays de langue d'oc. La fin amor, cet amour qui exige un long service amoureux jamais certain de sa récompense, est née dans les cours seigneuriales du Midi, en pays de langue d'oc, où se mêlaient les influences de la poésie liturgique latine, des chants populaires, du lyrisme des poètes arabes d'Andalousie. Cet amour est signe de la cortezia, la courtoisie, qui se caractérise par la jouvenz (les qualités de la jeunesse), le joi (tantôt compris comme une joie quasi mystique, tantôt comme un jeu) et la mesura (la maîtrise de soi). Ce que dit la poésie courtoise, au milieu de quelques retours de gaillardises et de désirs brutaux, c'est que la fin de l'amour tue l'amour : le bonheur est dans l'inassouvissement; il culmine ainsi dans l'épreuve de l'assag, la chasteté acceptée en présence de la dame nue.

· UN ART HERMÉTIQUE ET VARIÉ. Le troubadour

est un trouveur, c'est-à-dire un «faiseur de tropes»,

d'ornements mélodiques et littéraires. Trobar,

en langue d'oc, signifie trouver, créer, au sens poétique

et musical, car dans l'art du troubadour les deux pratiques sont inséparables.

Beaucoup de manuscrits des troubadours sont pourvus d'une notation musicale

qui souligne les textes. Souvent le poète s'accompagne lui-même

de la vielle. Le trobar connait divers degrés: trobar leu

( poésie ouverte ), trobar clus ( poésie fermée,

hermétique ), trobar ric, qui cultive l'expression

rare. Cet art élaboré s'incarne en une multitude de formes

et de genres : la canso, chanson d'amour qui se termine

souvent par un envoi (tornada) dédiant le poème à

une personne désignée par un pseudonyme (le senhal)

; l'estampida, composée sur un rythme de danse; la

tenson, débat entre plusieurs poètes sur une

question de discipline amoureuse ; l'alba, chanson qui évoque

la séparation des amants au petit jour. On peut y voir les prémices

du Bel Canto dans l'Italie de la Renaissance. (D'après

l'Encyclopédie THEMA Larousse).![]()